„Die Kunst gehört der Welt“

20.06.2019„Die Kunst gehört der Welt“

Hermann Parzinger und Michail Piotrowski über die Zukunft der deutsch-russischen Zusammenarbeit.

Herr Parzinger, seit fast 15 Jahren gibt es, getragen von der Kulturstiftung der Länder, im Deutsch-Russischen Museumsdialog die Möglichkeit eines intensiven Austausches zwischen deutschen und russischen Museumskollegen. Wie sind hier die bisherigen Erfahrungen?

Hermann Parzinger: Der Dialog wurde 2005 gegründet. Man wollte ein Forum schaffen, um die Zusammenarbeit zu intensivieren. Der Ausgangspunkt lag zunächst bei dem Thema „kriegsbedingt verbrachte Kulturgüter“. Auf deutscher Seite hatte man bemerkt, dass die Politik das Problem nicht weiterbringen würde. Also suchte man nach Möglichkeiten, um gemeinsam mit unseren russischen Kollegen die jeweiligen Sammlungen zu erschließen, zu erforschen und auszustellen. Von diesem Punkt aus ist der Dialog weitergegangen. Es ist uns gelungen, aus einer schwierigen Geschichte, die uns eigentlich trennen müsste, etwas zu erschaffen, das uns verbindet.

Michail Piotrowski

1944 in Jerewan geboren, wuchs Piotrowski als Sohn des ehemaligen Direktors der Eremitage, Boris Piotrowski, auf. 1992 wurde er selbst Direktor der Eremitage. Er zählt zu den prägendsten Stimmen in der gegenwärtigen Museumswelt

Hermann Parzinger

Der 1959 geborene Prähistoriker ist seit 2008 Präsident der SPK. Er ist Mitglied in zahlreichen Gremien und Beiräten sowie korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften

Sie haben sich im Rahmen des Dialogs nicht nur mit deutschen Sammlungen beschäftigt; 2012 gab es, gefördert von der Volkswagenstiftung, ein Forschungsprojekt zu den Verlusten russischer Museen im Krieg. Gibt es hier noch große Forschungslücken?

Michail Piotrowski: Es gibt auch so viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg noch viele Fragen. Es geht dabei nicht nur um das, was verloren gegangen ist; sondern vor allem um die Frage, was genau geschehen ist. Denn aus den Antworten kann man für die Gegenwart lernen: Denken Sie an die Evakuierung der Antikensammlung in Palmyra. Aus den Evakuierungen in Deutschland oder Russland ließe sich generell lernen, wie sich ein Museum am besten evakuieren lässt. Es geht letztlich immer um die Kunst. Es gibt Momente, da ist Kunst wichtiger als das Leben von Menschen. Ich weiß, das ist provokant. Aber nehmen Sie nur Notre-Dame: Da haben Menschen ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um die Kunst zu retten. Somit ist es auch heute wichtig, möglichst viele Details über den Verlauf der Evakuierungen im Zweiten Weltkrieg in Erfahrung zu bringen. Gerade am Beginn des Krieges gibt es auf russischer Seite nur wenig Unterlagen. Schritt für Schritt fügen wir deutsches und russisches Wissen zusammen.

Zitat

„Aus einer schwierigen Geschichte haben wir etwas Verbindendes gemacht.“ Hermann Parzinger

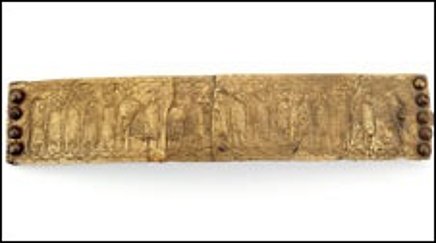

Zu einem Teil dieser gemeinsamen Geschichte gehört auch die der Victoria von Calvatone. Seit bald drei Jahren arbeiten SPK und Eremitage trotz aller politischen Uneinigkeit bei der sogenannten Beutekunst eng zusammen, um die Statue zu erforschen und zu restaurieren.

Parzinger: Die Arbeit an der Victoria von Calvatone ist ein schönes Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen deutschen und russischen Museen. Natürlich liegt das Projekt in der Verantwortung der Eremitage; aber unsere Fachleute sind immer wieder in Sankt Petersburg, um gemeinsam mit den russischen Kollegen zu überlegen, wie die Restaurierung aussehen soll. Ein Kriegsverlust ist wiedergefunden, und nun kümmern wir uns gemeinsam um das Objekt.

Wird die Victoria nach Abschluss der Restaurierungen in der Eremitage ausgestellt werden?

Piotrowski: Darüber werden wir uns gemeinsam verständigen. Eine solche Ausstellung sollte auf jeden Fall mit einem gemeinsamen wissenschaftlichen Symposium verbunden sein. So haben wir es bis dato bei all unseren gemeinsamen Ausstellungs- und Forschungsprojekten gehalten. Es geht also nicht einfach nur um die Wiederausstellung der Victoria.

Martin Maischberger: Die Victoria von Calvatone

Martin Maischberger, stellvertretender Direktor der Antikensammlung, über die Victoria von Calvatone, eine Statue, deren Gipsabguss im Alten Museum steht.

-

Transkript ein- / ausblenden

Transkript

Wir stehen vor dem Gipsabguss einer antiken Statue im Alten Museum. Um welches Objekt handelt es sich?

Wir sehen hier die Bronzestatue der sogenannten Victoria von Calvatone. Vergoldete Bronze, römische Kaiserzeit, 2. Jahrhundert nach Christus. Wir können sie sogar relativ genau datieren in die Jahre zwischen 162 und 165 nach Christus aufgrund der Inschrift auf dem Himmelsglobus, auf dem die Statue steht. Die römische Siegesgöttin, geflügelt, in etwas schwebender Gestalt kommt vom Himmel herab auf den Himmelsglobus. Es handelt sich um eine typische antike Siegesgöttin, wie sie in der Tradition der griechischen Nike steht und dann von der römischen Victoria übernommen wurde. Diese spezielle Statue hat das Vorbild in einer verlorenen Statue, die in Rom auf dem Forum Romanum stand in der Curia Iulia. Nach diesem Vorbild hat ein Künstler des 2. Jahrhunderts diese Statue geschaffen. Er verbindet ältere griechische Elemente mit jüngeren römischen Stil- und Formelementen.

Was wissen wir über das Objekt?

Diese Statue wurde 1836 ausgegraben, im norditalienischen Calvatone, in der Provinz Cremona, gelangte schon fünf Jahre später per Ankauf nach Berlin. Gustav Friedrich Wagen, der damalige Direktor der Gemäldegalerie, war in Italien unterwegs, vor allem um Gemälde zu kaufen, aber hat auch die eine oder andere Antike gekauft, darunter auch das Original dieser Statue. Der Finder selbst durfte sie damals verkaufen. Sie war dann etwa hundert Jahre lang in der Berliner Antikensammlung im Alten Museum. Teilweise im Brückenübergang zwischen Altem und Neuem Museum. Sie wurde 1939 dann zu ihrem Schutz, wie die anderen Kunstwerke auch, verlagert, in ihrem Fall in die Reichsmünze am Molkenmarkt und seit 1945 war sie verschollen. Wir wussten also jahre-, jahrzehntelang überhaupt nicht, wo sie verblieben war, ob sie überhaupt noch existierte, bis dann 2016 die große überraschende Nachricht eintraf: Sie hat den Krieg überlebt, sie ist nicht, wie wir zwischenzeitlich dachten, in Moskau, sondern in Sankt Petersburg, in der Eremitage, wo sie in den Magazinen der französischen Kunst des 17. Jahrhunderts die Zeit überdauert hatte, was auch die dortigen Kollegen erst ganz spät herausbekommen haben. Was wir hier hinter uns sehen ist nicht das Original, sondern ein Gipsabguss der Gipsformerei der Staatlichen Museen hergestellt im Besitz der Abgusssammlung Antiker Plastiken der Freien Universität.

Wie erkennt man, das Victoria antik ist?

Die Statue weist verschiedene Eigenheiten wie sie für antike Statuen, die lange im Boden gelegen haben, charakteristisch sind. Zum einen ist sie nicht vollständig. So wie wir sie jetzt sehen, ist sie ergänzt worden im 19. Jahrhundert. Die Flügel sind ergänzt, das ganze linke Bein ist ergänzt, auch Teile der Arme und der Hände sind ergänzt. Man muss sie sich also vorstellen als fragmentarisch, auch innerhalb des Gewandes viele Lücken, die dann von dem Restaurator im 19. Jahrhundert geschlossen worden sind. Das allein ist ein Indiz dafür, dass wir es mit einem älteren Werk zu tun haben, aber auch die Oberflächenbeschaffenheit, die vergoldete Bronze und verschiedene Eigenheiten der Technik, der Zusammensetzung der einzelnen Teile und nicht zuletzt die Ikonographie weisen ganz eindeutig darauf hin, dass es ein antikes Werk ist und kein neuzeitliches Werk nach einem antiken Werk.

Was war das für ein Gefühl, dass dieses verschollen geglaubte plötzlich wiederaufgetaucht ist?

Als wir zum ersten Mal hörten, dass die Victoria den Krieg überlebt hat, dass sie noch existierte und mehr oder weniger so den Krieg überdauert hatte, wie sie in der Vorkriegszeit im Museum in Berlin stand, war das für uns alle eine ganz große emotionale Situation. Wir können sagen, dass das wirklich unser größter Kriegsverlust ist. Also eine lebensgroße antike Statue – 1,70 m groß – mit dem Himmelsglobus in diesem Material, der vergoldeten Bronze, das ist schon etwas ganz Besonderes. Hinzu kommt noch diese Ikonographie: Die Statue der schwebenden, geflügelten Siegesgöttin, die auf einem Himmelsglobus beinahe herabtänzelt, die Inschrift, die sie ganz genau datiert in die Jahre 162 bis 165 nach Christus, all dies sind Elemente, die sie zu einem Stück der Superlative machen und entsprechend groß war unsere Erleichterung. Sie hat den Krieg überlebt, wenngleich nicht bei uns.

Wie geht es weiter?

Die Frage, wie es weitergeht in der Zukunft, ist eine hochpolitische Frage, die wir Archäologen, Museumsleute auf der sogenannten Arbeitsebene nicht entscheiden können, nicht entscheiden dürfen. Und wir sind zunächst ganz damit beschäftigt, unsere fachlichen Aufgaben zu erfüllen. Das heißt also zu erforschen, gemeinschaftlich zu erforschen, was es mit dieser Statue in der Antike auf sich hatte. Gibt es neue Erkenntnisse aus Italien, zur Ausgrabungssituation etwa? Gibt es neue Erkenntnisse aus der Technologie und aus der Restaurierungswissenschaft? Da ist einiges zu erwarten. Und noch einiges zu tun. Das wird größtenteils – wenn es nicht virtuell passiert – dann vor Ort in Sankt Petersburg passieren. Ob eines Tages die originale antike römische Victoria nach Berlin zurückkommt, das entscheidet die Politik und darüber können wir nur spekulieren oder bestenfalls Hoffnungen zum Ausdruck geben.

© SPK / Stefan Müchler & Friederike Schmidt

Welche Erfahrungen hat man hier in der Vergangenheit gesammelt – es gab ja unter anderem auch eine gemeinsame Ausstellung zu den Merowingern oder zur Bronzezeit?

Parzinger: Durch diese Ausstellungen ist eine große Offenheit entstanden. Auch die Politik hat verstanden, dass Offenheit unter Wissenschaftlern keine Entscheidungen vorwegnimmt; sie ist schlicht grundlegend für eine gute Zusammenarbeit. Aktuell haben wir drei weitere gemeinsame Projekte: eine Ausstellung zur Eisenzeit, eine zur antiken Vasenmalerei und eine zu Donatello. Letztere ist eine Kooperation mit dem Puschkin-Museum, wo sich heute ein beträchtlicher Teil jener Donatello-Arbeiten befindet, die einst im Bode-Museum ausgestellt waren.

Das Buch

Die Kulturstiftung der Länder und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz starten eine neue Reihe mit Studien zu kriegsbedingt verlagertem Kulturgut. Der erste Band „Raub und Rettung. Russische Museen im Zweiten Weltkrieg“ erscheint jetzt im Böhlau Verlag (45 Euro). Die russischen Museen verzeichneten im 2. Weltkrieg hohe Verluste. Bis heute sind die Geschichte der Museen und das Schicksal ihrer Sammlungen nur in Ansätzen erforscht. Ein Projekt deutscher und russischer Wissenschaftler hat hier Forschungslücken zu schließen versucht.

Piotrowski: Am Anfang unserer Zusammenarbeit stand eine Ausstellung über Schliemann. Damals wanderten erstmals Objekte zwischen Russland und Deutschland hin und her. Manch einer hat darin ein Risiko gesehen. Heute wissen wir, dass das ein guter Anfang war. Darauf basierend haben wir nach und nach ein Rezept für weitere Kooperationen entwickelt. Von Schliemann ausgehend sind wir jetzt also bei Donatello. Das ist doch eine gute Entwicklung. Ich glaube, wir geben hier ein Beispiel für die Welt als Ganzes.

Parzinger: Es geht bei unseren Zusammenarbeiten um shared heritage. Gemeinsam übernehmen wir Verantwortung für Objekte, die der Menschheit gehören. Letztlich sind die Museen ja nie wirklich die Eigentümer ihrer Kunstschätze. Wir sind Kuratoren. Wir bewahren für die Nachwelt und stellen für unsere Zeit zur Verfügung. Was die deutsch-russische Zusammenarbeit betrifft, können wir wirklich stolz auf das sein, was wir erreicht haben. Wir haben heute eine derart enge und fruchtbare Zusammenarbeit, wie mit kaum einem anderen Land auf der Welt.