Auf der Suche nach Identität: Die Naga-Ausstellung im Humboldt Forum

20.06.2019Auf der Suche nach Identität: Die Naga-Ausstellung im Humboldt Forum

Zubeni Lotha ist Angehörige der Naga, einer Volksgruppe von gut vier Millionen Menschen, die im Nordosten des indischen Subkontinents leben. In Zusammenarbeit mit dem Kurator Roland Platz ist Zubeni Lotha mit weiteren Angehörigen der Naga-Kultur an der Ausarbeitung eines Konzepts für die Präsentation der Naga-Sammlung des Ethnologischen Museums (EM) im Humboldt Forum beteiligt.

Wann sind Sie das erste Mal mit der Sammlung des Ethnologischen Museums in Kontakt gekommen und haben Sie einen persönlichen Bezug zur Sammlung?

Zubeni Lotha: 2014 besuchte Roland Platz, der Kurator der Sammlung Süd/Südostasien des Ethnologischen Museums das Nagaland während des Hornbill-Festivals. Während des Festivals fanden anthropologische Vorlesungen, die „Hutton Lectures“ statt. Ich zeigte dort meine Photographien. Ihm gefielen die Arbeiten und wir unterhielten uns über Museen im Allgemeinen. 2015 lud er mich dann nach Berlin ein, da er dort eine weitere Ausstellung im Dahlemer Museum kuratiert hatte. Damals kam ich das erste Mal in Kontakt mit der Sammlung und dem Museum. Ich habe keine persönliche Verbindung zur Sammlung in der Art wie ein Anthropologe sie hat, da ich ja Photographin bin. Ich wurde in das Projekt einbezogen, da Roland Platz und sein Team jemanden aus der Herkunftsgesellschaft der Sammlung im Team haben wollten. Sie wollten eine andere Perspektive einbringen, die eines Nicht-Anthropologen.

Wussten Sie etwas über die Sammlung, bevor Sie in Kontakt zu Roland Platz standen?

Nein. Wir wissen selber sehr wenig über die Naga-Sammlungen, die in der ganzen Welt verstreut sind. Eigentlich war die Sammlung in Berlin eine richtige Überraschung für mich. Ich kannte die Sammlungen in Oxford, Cambridge und Zürich, aber nicht die in Berlin.

Sie sind in die Entwicklung des Ausstellungskonzepts der Sammlung im Humboldt Forum involviert. Wie hat die Zusammenarbeit bisher ausgesehen?

Ich war seit dem Beginn der Arbeiten am Konzept Teil des Teams. Die Zusammenarbeit hat sich bisher als recht interessant gestaltet, denn wir haben alle sehr unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Obwohl ich immer sage, dass man nicht seine eigenen kulturellen Vorurteile, Befangenheiten oder Werte einbringen soll, macht man es trotzdem automatisch, denn wir sind alle zu großen Teilen durch unser Umfeld sozialisiert. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe und unterschiedlichen Meinungen war es sehr interessant, zusammen das Konzept zu erarbeiten. Eine zweite Sache war auch sehr herausfordernd: Mein Hintergrund ist die „gelebter Erfahrung“. Ich habe versucht, meine Ansichten und als jemand aus der Naga-Gemeinschaft zu vermitteln, während die studierten Anthropologen und Kuratoren seit vielen Jahren die Objekte betrachtet und damit gearbeitet haben. Das war auf der einen Seite herausfordernd, aber auch sehr gewinnbringend, denn wir haben viel voneinander lernen können und lernen immer noch viel voneinander.

Welche Perspektive können Sie für die Ausstellung im Humboldt Forum beisteuern?

Ich hoffe, dass ich niemanden vor den Kopf stoße, wenn ich sage, dass sich meine Betrachtungen und Sichtweisen sehr von denen der studierten Anthropologen unterscheiden. Sie haben gelernt, Objekte, insbesondere materielle Kultur, auf eine bestimmte Art und Weise zu betrachten. Ich denke, dass ich sie immer wieder dazu bringe, die Objekte mit einem anderen Blick zu betrachten und den festgesteckten Rahmen, in dem ein Anthropologe denkt, zu verlassen. Ich denke, dass ich dies beigetragen habe.

Inwieweit ist die Auffassung von Identität wichtig in der heutigen Naga-Kultur?

Als wir mit dem Projekt starteten, haben wir uns mit den verschiedensten Bereichen befasst: Kultur, Tradition, Material, den Objekten an sich. Für mich als Naga wurde das Thema Identität immer wichtiger. Die Identität der Naga wird immer noch gebildet. Wenn wir also als Team über Identität reden, Identität erwähnen, das Thema Identität streifen, Identität betrachten, wird offensichtlich, wie relevant das Thema ist, denn dies sind Fragen, die sich die heute lebenden Naga tatsächlich auch stellen. Sie versuchen, sich zu definieren und ihre Identität zu finden. Wir haben uns deshalb besonders der Frage zugewandt, wie sich die Naga-Identität herausbildet. Wenden sie sich der Vergangenheit zu? Spielt Tradition dabei eine wichtige Rolle? Sind Religion oder Politik wichtige Elemente dabei? In der Ausstellung spielen diese Fragen eine wichtige Rolle.

Wie stellen Sie dies in der Ausstellung dar?

Ich wollte die Vergangenheit nicht zu sehr fokussieren. Ich weiß, dass ein Museum ein Ort ist, in dem die Vergangenheit gesammelt wird, man verschiedene Kulturen betrachten kann und die materielle Kultur von verschiedenen gesellschaftlichen Systemen zusammenbringt. Dennoch möchte ich nicht nur in der Vergangenheit feststecken. Die Objekte der Naga mögen zwar in einem Museum sein, dennoch spielen sie immer noch eine große Rolle in der Gegenwart. Sie sind keineswegs tote Objekte. Sie haben vielleicht ihre ursprüngliche Bedeutung und ursprüngliche Funktion verloren, sie werden aber dennoch gelebt, neu interpretiert und auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen benutzt. In der Ausstellung wollte ich sowohl die Vergangenheit als auch die Verbindung zur Gegenwart zeigen.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt: die Naga sind keine homogene, sondern eine sehr heterogene Gruppe: Es gibt mehr als dreißig verschiedene Sprache und mindestens genauso viele verschiedene Ausprägungen der Lebensweisen, Werte, Traditionen und Kulturpraktiken. Die Naga sind eine sehr diverse Gruppe.

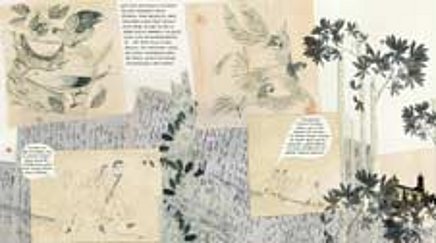

Diese Aspekte sind alle sehr wichtig für die Bildung der Naga-Identität: Die Neuerfindung der Vergangenheit für die Gegenwart ist ein wichtiges Narrativ in der Suche nach der Identität. Wir werden versuchen, dies durch moderne Objekte, Objekte der Vergangenheit und Fotographien zu zeigen. In der Ausstellung wird es auch einen Zeitstrahl über die Geschichte der Naga geben, denn es gibt auch politische Bestrebungen für Selbstbestimmung als autonomer Staat, losgelöst von der indischen Regierung. Wir wollen all dies mit verschiedenen Medien zeigen: Objekte, Videostationen, Photographien und Kunstinstallationen.

Was soll der Besucher der Ausstellung im Humboldt Forum erleben?

Ich würde mir wünschen, dass der Besucher der Ausstellung die Welt der Naga erlebt: eine sehr diverse Kultur, die sehr unterschiedlich von der westlichen Kultur ist. Dies soll durch den Besuch des Museums geschehen, indem die Besucherinnen und Besucher die Sammlung und die Objekte betrachten. Ich hoffe, dass sie einen Eindruck davon bekommen wer die Naga sind, denn wir leben in einer diversen und multikulturellen Welt. Es ist immer gut, sich mit anderen Kulturen zu beschäftigen, damit man eine weitere Perspektive von der Welt bekommt und nicht den Eindruck bekommt, dass die Welt in der man lebt, alles ist. Es gibt verschiedene Meinungen, verschiedene Werte und verschiedene Kulturen. Ich denke, dass wir die Art und Weise wie wir miteinander kommunizieren verbessern können, wenn wir versuchen diese Kulturen und Meinungen zu verstehen und uns mit ihnen befassen.

Ich wünsche mir auch, dass die Besucher anfangen, Fragen über die koloniale Vergangenheit zu stellen, denn wir sind eine Bevölkerungsgruppe, die kolonialisiert wurde. Ich würde mir wünschen, dass die Leute verstehen, welche Auswirkungen Kolonisierung auf kleine communities hat.

Roland Platz über die Naga-Sammlung des Ethnologischen Museums

Roland Platz, Kurator für Süd-/Südostasien im Ethnologischen Museum, über die Naga-Sammlung, wie sie nach Berlin kam und was für die Neupräsentation im Humboldt Forum geplant ist.

-

Transkript ein- / ausblenden

Transkript

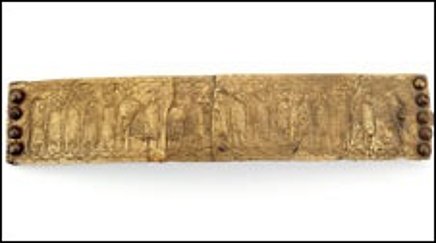

Was ist die Sammlung mit Objekten aus dem Nagaland?

Also, es handelt sich insgesamt um 1300 Objekte von ehemals über 2000. Der fehlende Teil kam abhanden während des 2. Weltkriegs oder wurde vielleicht zum Teil auch in die Sowjetunion abtransportiert, das weiß man nicht so genau, sind jedenfalls Kriegsverluste. Aber mit den 1300 Objekten ist es immer noch eine sehr große Naga-Sammlung hier in Europa. Schwerpunkte sind Textilien, Schmuck, Waffen, aber auch ganz einfache Behältnisse, wir haben sehr viele Körbe und Werkzeug auch. Das Faszinierende ist, dass es eine außergewöhnlich gute Handwerkstechnik ist, mit der diese Objekte dargestellt sind, und auch eine ganz besondere Ästhetik. Wenn man bedenkt, wie alt sie sind, die frühesten Objekte wurden in den 1870er Jahren gesammelt, ist es schon eine wirklich hervorragende Qualität.

Die Objekte stammen aus dem Nordosten Indiens, also aus den heutigen Bundesstaaten Nagaland und Arunachal Pradesh, damals wurde das alles als Großregion Assam bezeichnet. Die Objekte wurden hergestellt von den sogenannten Nagas. Die Nagas sind keine einheitliche Gruppe, sondern sie bestehen aus – je nach Zählweise – über 30 Untergruppen, die sich sprachlich auch sehr unterscheiden. Heutzutage gibt es Gruppen, die zu den Nagas damals gehörten, jetzt nicht mehr, es gibt dann immer wieder politische Verschiebungen.

Wie kommt es, dass die Objekte heute in Berlin sind?

Adolf Bastian war der Gründer unseres Museums in den 1870er Jahren, war der bedeutendste Ethnologe damals, war ja noch eine ganz junge Wissenschaft im 19. Jahrhundert. Adolf Bastian ist sehr viel auf Reisen gegangen und hatte auch eine lange Indienreise unternommen und war 1878 in der Region unterwegs. Er kam auf Vermittlung eines amerikanischen Missionars in ein Nagadorf. Es war damals ziemlich beschwerlich, weil Nagas kämpften teilweise untereinander, es wurde auch noch Kopfjagd praktiziert, teilweise lagen sie auch im Clinch mit der britischen Kolonialverwaltung, weil zu der Zeit war nur ein kleiner Teil des Gebietes bereits britisch, den Großteil des Gebiets konnten die Engländer nie wirklich kontrollieren. Man brauchte Mittelsmänner, um dahin zu kommen. Bastian hatte gute Verbindungen zu britischen Verwaltungsbeamten und eben durch diese Beziehung mit dem amerikanischen Baptistenmissionar kam er nach Molungkimong, das ist auch das erste christliche Ao-Nagadorf. Dort hat er sich nachweislich ein paar Tage aufgehalten – ich hatte auch das Vergnügen, 2015 dort zu sein, war ganz interessant die Vorstellung, dass über 100 Jahre vorher jemand aus unserem Museum da war, der mit der Sammlung anfing – leider gilt es ja sehr oft für diese Zeit, es ist nicht wirklich dokumentiert, wie er damals – er hat 700 Objekte gesammelt – wie er zu diesen Objekten kam. Klar ist, über die Vermittlung des Missionars. Zweitens gab es einen britischen Teepflanzer namens Peal, der gute Beziehungen zu den Nagas hatte und der auch einen Großteil der Objekte besorgte, aber was Bastian bezahlt hat, wie dieser Deal genau ablief, ist leider nicht dokumentiert. Ich bin immer noch am Suchen, weiß nicht, ob ich noch etwas finde, wahrscheinlich wird man nichts mehr finden. Das war also der Grundstock. Dann hat im Auftrage von Bastian der Otto Ehlers, war auch so ein Privatier, der teilweise über Jahre in Asien unterwegs war, der hat die Gegend dann 1892, er war drei Jahre unterwegs, auch dann nochmal 1895 das heutige Naga-Gebiet besucht und den Großteil der Sammlung zusammengetragen, auch unter Vermittlung vor allem von dem bereits erwähnten Teepflanzer Peal. Peal selbst hat eine Handschrift hinterlassen, so eine Art Expeditionsbericht, wo er über Begegnungen mit Nagas erzählt und seine Reise ausschmückt und die einzelnen Orte auch verzeichnet sind, die auch in unserer Sammlung dann dokumentiert sind. Aber auch hier fehlt der – für mich ist es immer am spannendsten, wie ist die Kontaktaufnahme dann tatsächlich passiert, was wurde für die Objekte bezahlt? Auch darüber gibt es keine Hinweise, man kann nur in Berichten von Peal entnehmen, dass teilweise Geld bezahlt wurde, es ist aber auch vorstellbar, dass manches geschenkt wurde. Man darf nicht vergessen, es war im Zuge der Missionierung durchaus üblich, dass Dinge einfach weggeworfen wurden, weil es Teufelszeug war, einschließlich Kleidung, ist sehr viel verloren gegangen über die Jahrzehnte und es ist vorstellbar, dass auch einfach ohne irgendetwas zu bezahlen vielleicht Dinge erworben wurden. Aber man weiß es nicht genau. Sicher in dem Zusammenhang scheint zu sein, dass es nicht geraubt ist. Es gab Strafexpeditionen der Briten. Da ging es hauptsächlich darum, es wurde teilweise militärischer Widerstand geleistet und im Zuge dessen hatten die Briten Strafexpeditionen unternommen und bei der Gelegenheit eben auch Objekte mitgenommen, dürfte aber für diese Sammlung nicht gelten.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte werden Sie in der Präsentation der Objekte im Humboldt Forum setzen?

Also der Ausgangspunkt ist die historische Sammlung aus dem 19. Jahrhundert, die aber durch neugekaufte Textilien ergänzt wird, die haben wir erworben Ende 2018 bei einem erneuten kleinen Forschungsaufenthalt in Nagaland. Die Idee ist, auch zu zeigen, dass nicht nur die alte Sammlung wertvoll ist, sondern dass Alt und Neu eine Einheit bildet. Man sieht, wie sich Textilien verändert haben, wie sich die Muster, die Materialien verändert haben, dass aber auch heutzutage von Teilen der Bevölkerung immer noch sogenannte traditionelle Kleidung getragen wird, die sich allerdings verändert hat. Auch in der Bedeutung verändert, weil damals war das Tragen von Tüchern zum Beispiel, es gibt sogenannte Schultertücher, bestimmte Muster waren Kopfjägern vorbehalten, also nicht jeder konnte so ein Kleidungsstück tragen, aber diese Bindung an soziale Rollen gibt es heute nicht mehr. Sehr wichtig bei der Ausstellung ist der Bezug zur Gegenwart. Also es soll gezeigt werden, wie die Nagas heute leben, das ist eine komplexe Gesellschaft. Es gibt ja auch urbane Zentren, es leben nicht mehr alle nur in Dörfern. Da gibt es große Unterschiede. Und es soll gezeigt werden, wie sich Tradition verändert, wie Dinge neu interpretiert werden, manchmal auch erfunden werden, manchmal weitergeführt werden. Und dieser Prozess soll dokumentiert werden. Auch der Frage nachgegangen werden, inwieweit Tradition als Verstärker für eine eigenständige Identität gilt. Da wird man auch Stimmen aus Nagaland hören, zum Beispiel zur Frage Kopfjagd, wie denken die Menschen heutzutage über dieses Phänomen nach, es gibt Interviews mit Weberinnen, die erklären, welche Muster sie heute weben, es gibt Filmszenen aus einem jährlich stattfindenden Kulturfestival, welches auch ein ganz besonderes Image der Nagas dann weitertransportiert. So setzt sich das aus unterschiedlichen Facetten zusammen. Und Zubeni Lotha als Naga-Künstlerin, Mitkuratorin, bringt auch noch einmal ihre ganz eigene Perspektive mit, indem sie Fotografien, die sie selbst gemacht hat, zeigt und sie beschäftigt sich eben auch mit dieser Frage von Identität und Tradition. Die politische Frage muss auch noch eine Rolle spielen, weil die Nagas, die sich sehr von der mainstream-indischen Gesellschaft unterscheidet, seit Jahrzehnten einen Kampf führen, auch einen militärischen Kampf. Es gibt einen Waffenstillstand zurzeit, aber die Probleme sind nicht umfassend geklärt. Also dieses Bedürfnis nach Abgrenzung. Dazu kommt, dass die überwiegende Mehrheit der Nagas heutzutage Christen sind, auch im Gegensatz zu den indischen Hindus, dass es noch keine umfassende politische Lösung in Nagaland gibt und diese politischen Bedingungen und die Genese auch dieses Kampfes um mehr Autonomie soll eben auch noch beschrieben werden.

© SPK / Friederike Schmidt

Können auch die Naga von der Ausstellung der Sammlung im Humboldt Forum profitieren?

Auf jeden Fall! Der größte Gewinn wäre, wenn mehr Naga auf die Sammlung aufmerksam würden und Zugang zur Sammlung bekämen. Die Naga haben viel Wissen über ihre Vergangenheit verloren und die meisten Artefakte aus ihrer Vergangenheit sind in Museen in Berlin, Großbritannien oder anderen Teilen der Welt aufbewahrt. Es wäre sehr nutzbringend für die Naga, wirklichen Zugang zu diesen zu erhalten. Ich weiß nicht, wie das vonstattengehen wird, aber ich hoffe sehr, dass dies eines Tages möglich sein wird. Ich hoffe auch, dass sie die Vergangenheit mit der Gegenwart in Verbindung bringen, viel mehr, als ich es jetzt schon tue.