Über allen Wipfeln keine Ruh

21.11.2018Über allen Wipfeln keine Ruh

Eigentümerfrage ungeklärt: Die Archäologin Laura Puritani beschäftigt sich mit dem Fremdbesitz in den Staatlichen Museen zu Berlin - darunter 42 Antiken aus Görings Landsitz Carinhall, die heute als Leihgaben der Bundesrepublik Deutschland in der Antikensammlung aufbewahrt werden.

Am 5. November 1940 erhielt NS-Chefideologe Alfred Rosenberg eine Instruktion von höchster Stelle. Darin wurde ihm detailliert die Rangfolge mitgeteilt, nach der die Bestände des Louvre im von der Wehrmacht besetzten Paris künftig verteilt werden sollten: „1. Diejenigen Kunstgegenstände, über deren weitere Verwendung sich der Führer das Bestimmungsrecht vorbehalten wird, 2. diejenigen Kunstgegenstände, die zur Vervollständigung der Sammlungen des Reichsmarschalls dienen.“

Was ist eigentlich Fremdbesitz?

Die Provenienzforscherin Laura Puritani spricht über ihre Arbeit

-

Transkript ein- / ausblenden

Transkript

Sie haben zum Fremdbesitz der Antikensammlung der Staatlichen Museen geforscht. Was ist Fremdbesitz überhaupt?

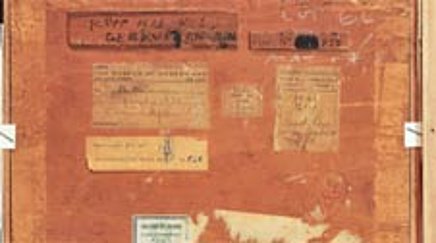

Fremdbesitz sind Objekte, die in einem Museum aufbewahrt werden, aber nicht Eigentum des Museums sind. Das heißt, der Kontakt mit den Eigentümern hat entweder nie bestanden oder ist mit der Zeit verlorengegangen. Ein Beispiel sind die Objekte, die während des Kriegs an die Museen abgegeben und nie wieder abgeholt wurden. Es gibt Unterschiede, z.B. findet man bei Antiken nicht die ganzen Beschriftungen oder Stempeln, die es bei Gemälden auf den Rückseiten gibt.

Ist Provenienzforschung bei Antiken anders als bei Gemälden?

Man braucht wirklich immer längere Beschreibungen oder am besten Fotos, um Antiken zu identifizieren, weil in der Antike sehr viele Gattungen, also z.B. Kleinkunstterrakotten, Vasen in größeren Mengen hergestellt wurden. Man braucht ein Foto, um ein Objekt wirklich zu identifizieren.

Und haben Sie alle Objekte identifizieren können?

Nein, alle auf keinen Fall, aber einige.

© SPK / Gesine Bahr

„Göring nutzte seine herausragende politische Stellung aus, um seine Sammlung mit beschlagnahmten Kunstwerken aus jüdischem Besitz zu erweitern“, schreibt die Archäologin Laura Puritani im dritten Band der „Dokumentation des Fremdbesitzes“ der Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der sich nach Untersuchungen zum Fremdbesitz in der Nationalgalerie und der Gemäldegalerie nun der Antikensammlung und den Antiken aus Carinhall widmet. Darin untersucht Puritani einerseits 158 antike Artefakte in den Beständen der Stiftung, die Fremdbesitz sind, deren ehemalige Eigentümer also nicht bekannt sind, andererseits 42 vorwiegend fragmentarische oder restaurierte Antiken, die seit 1946 in Carinhall geborgen wurden und heute als Leihgaben der Bundesrepublik Deutschland in der Antikensammlung aufbewahrt werden.

Laura Puritani stand also vor einer aufwendigen wissenschaftlichen Detektivarbeit, als sie 2013 ihr Unternehmen startete. Zunächst filterte sie aus 4.000 Antiken, deren Herkunft Unklarheiten aufwiesen, rund 300 für ihre Arbeitsliste heraus. Dann versuchte sie in Archiven, in Inventarlisten, Katalogen, Akten, Korrespondenzen und auf Fotos Spuren der Stücke zu finden, die Auskunft über ihre Herkunft und ihre Besitzer geben könnten. Die Suche erstreckte sich bis hin zu US-Datenbanken. Dabei widmete sie sich schließlich auch den Werken aus Carinhall, die Eigentum der Bundesrepublik Deutschland sind.

Beispiele für Fremdbesitz (1)

Bildnis einer Frau. Vom Bergungsamt des Magistrats von Groß- Berlin überwiesen. Provenienz unbekannt. Ca. 90-117 n. Chr.

Antiken spielten in Görings Kollektion „keine besondere Rolle“, sagt Puritani, aber sie galten vermutlich dem Lebensstil des Hausherrn als angemessen. Wie er sie in seinen Besitz zu bringen wusste, konnte die Archäologin etwa für einen römischen Sarkophag aus dem 3. Jahrhundert rekonstruieren. Görings Beauftragter Walter Andreas Hofer sollte diesen 1942 für 120.000 Lire erwerben – ein stolzer Preis, der ungefähr 45 damaligen Jahresdurchschnittseinkommen entsprach. Als der Verkäufer erfuhr, wer der eigentliche Interessent war (Hofer verwendete unvorsichtigerweise einen Briefkopf mit dem Titel „Der Direktor der Kunstsammlungen des Reichsmarschalls“), wollte er auf einmal nicht mehr verkaufen. Vermutlich ging es ihm darum, den Preis hochzutreiben.

Hofer konnte jedoch stolz an Göring berichten, es sei ihm gelungen, „nach tagelangen Verhandlungen“ dem „Gauner“ den Sarkophag zum ursprünglich vereinbarten Preis abzukaufen.

Wesentlich komplizierter erwies sich die Spurensuche bei den echten Fremdbesitz- Objekten. Zu ihnen gehören einige, die 1945 von Trophäenkommissionen der Roten Armee in Berlin und anderen Städten beschlagnahmt und in Magazine nach Moskau oder Leningrad geschafft worden waren. Als Geste gegenüber dem sozialistischen „Brudervolk“ gab die Sowjetunion 1958 rund 1,5 Millionen solcher Stücke – Kunstwerke, Archivalien, Bücher – an die Staatlichen Museen in Ost-Berlin und die Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden zurück, doch befanden sich darunter auch viele Dinge, die gar nicht in die dortigen Sammlungen gehörten.

In mühsamer Kleinarbeit verglich Laura Puritani die Berliner Inventare mit den Listen, die bei der Rückführung in der Sowjetunion angefertigt worden waren. Manchmal halfen Inventarnummern, die sich an den Stücken erhalten hatten, weiter. Dennoch musste die Archäologin bei einigen Antiken konstatieren, dass ihre Zugehörigkeit zum Berliner Altbestand „zwar denkbar, aber nicht zu belegen“ sei.

Beispiele für Fremdbesitz (2)

Reliefplatte mit der Darstellung eines jungen Mannes mit Pferd (Lei 51a). Aus dem Keller der ehemaligen Kunsthandlung H.W. Lange. Nachantik.

Beispiele für Fremdbesitz (3)

Bronzestatuette eines Satyrs. Am 19.1.1945 bei der Antikensammlung zur Aufbewahrung abgegeben

Als kurios entpuppte sich der Fall einer Statuette, die einen Satyr darstellt. Puritani fand die Mitteilung, dass die Bronze gegen Kriegsende von den Staatlichen Kunstsammlungen Kassel „zur Aufbewahrung“ nach Berlin gegeben worden war. Unerklärlich sei, warum der orgiastische Waldgeist nach 1945 nicht abgeholt wurde und warum er sich in den Bestandslisten in Kassel nicht einmal nachweisen lässt.

Als besondere Herausforderung empfand Puritani die Hinterlassenschaft, die das „Bergungsamt beim Magistrat von Groß-Berlin“ um 1947 den Staatlichen Museen zu Berlin zukommen ließ. Dabei handelte es sich um eine Dienststelle, deren Gründung auf die Initiative des Bildhauers Kurt Reutti zurückging und die sich die Sicherung und Bergung herrenloser Kunstgegenstände in den Ruinen Berlins zur Aufgabe gemacht hatte. Obwohl sich die Dokumentation der einzelnen Funde als höchst lückenhaft erwies, konnte Puritani am Ende ihre Hypothese widerlegen, dass es sich bei den aus dieser Quelle stammenden Antiken ausschließlich um Werke aus Carinhall handelt.

Weiter konnte Laura Puritani die Besitzerkette allerdings nicht rekonstruieren: „Die Möglichkeit ist in Betracht zu ziehen, dass die Platten aus beschlagnahmtem jüdischen Besitz stammen.“ Damit ist das Thema Fremdbesitz auch mit der Debatte um die Rückgabe von Werken, die Juden während des NS-Regimes unter Druck abgenommen wurden, verknüpft. Doch bei Weitem nicht jeder Fremdbesitz in den Magazinen der Staatlichen Museen zu Berlin muss unter diese Kategorie fallen. Im Gegenteil. Wie der Satyr aus Kassel zeigt, sind auch gänzlich andere Wege möglich.

So versteht sich die „Dokumentation“ des Fremdbesitzes der Staatlichen Museen zu Berlin vor allem als Angebot an Museen und Öffentlichkeit, die identifizierten Objekte in Augenschein zu nehmen – verbunden mit der Hoffnung, dass ihre „Objektbiografien“ vervollständigt werden können oder sich die tatsächlichen Eigentümer melden.

Weiterführender Link